続・続・在宅勤務の将来

はじめに

これまで、日本における在宅勤務[i]の普及状況を米国と比較しながら見てきた(増島(2025a, 2025b))。日本でも在宅勤務は一定程度定着しているが、米国に比べれば普及が遅れている。在宅勤務が日本で広がらないのはなぜだろうか。本稿では、在宅勤務のメリットとデメリットを比較しつつ、在宅勤務を普及させるための課題と将来展望について考察する。

1.在宅勤務の功罪

在宅勤務は、企業と従業員の双方によい影響と悪い影響をもたらす。そうした影響を東京都が実施している「多様な働き方に関する実態調査(テレワーク)」(東京都(2025))の結果から確認する。

(1)企業側のメリット・デメリット

テレワークを「導入している」と回答した企業(常用雇用者 30 人以上)に対し、導入の効果やメリットを聞いたところ(複数回答)、「非常時(感染症、自然災害、猛暑等)の事業継続対策」と回答する割合が 83.1%と最も高い。次いで「柔軟な働き方への対応」(70.7%)、「従業員の通勤時間、勤務中の移動時間の削減」(58.4%)、「育児・介護中の従業員への対応」(50.6%)となっており、従業員のウェルビーイングの向上をメリットとして挙げる企業が多い。「従業員のエンゲージメント向上のため」(27.9%)、「人材の確保」(26.2%)、「生産性の向上」(22.3%)、「オフィスコスト等の経費の削減」(14.2%)といった企業の収益向上につながるメリットを挙げる企業は比較的少ない。

一方、テレワーク導入後の課題(デメリット)については、「社内コミュニケーションの減少」と回答する割合が 69.4%と最も高く、業務効率の低下やイノベーションの停滞が懸念されている。次いで「利用できる従業員と利用できない従業員との間に不公平感が生じる」(56.5%)、「従業員の勤務状況の把握」(52.9%)と労務管理上の課題が挙げられている。

こうした特徴は、常用雇用者 30 人未満の規模の小さい企業についても同様である。

(2)従業員側のメリット・デメリット

過去1年間にテレワークを実施したことがあると回答した従業員(常用雇用者30 人以上の企業勤務)に対し、そのメリットを聞いたところ(複数回答)、「通勤時間・移動時間の削減」と回答する割合が 88.3%と最も高い。次いで「感染症(新型コロナウイルス・インフルエンザ等)対策として有効」が 52.2%となっている。通勤時間がなくなって時間の使い方が変わり、余暇や睡眠に使う時間が増えて「ストレスの軽減」(47.5%)を感じる人が多い。「育児や介護などの家庭と仕事の両立」(42.7%)も実現しやすくなる。自宅で仕事に集中できる環境が用意できる場合には、「生産性・業務効率の向上」(36.1%)につながる。

一方、テレワークの課題については、「社内のコミュニケーションに支障がある」と回答する割合が 47.8%と最も高く、企業側と同様、「業務効率の低下」(20.4 %)が懸念されている。二番目に多い回答は「勤務時間とそれ以外の時間の管理」(27.5%)となっており、仕事と私生活の境界が曖昧になって「長時間労働になりやすい」(16.2%)ことが意識されている。他には、「自宅の通信環境が整っていない、または仕事に専念できる部屋・スペースがない」(18.4%)、「社内の評価に不安がある」(14.6%)といった課題も指摘されている。

このように、在宅勤務にはさまざまなメリットとデメリットがある。

2.在宅勤務の普及を決める要因

在宅勤務を米国並みに普及させるためには、在宅勤務のポジティブな面が発現するように促すとともに、ネガティブな面を解消していく必要がある。上記のメリットとデメリットを比較勘案すると、従業員の満足度を高めつつ、生産性を改善していくことがカギとなろう。

(1)従業員の満足度への影響

在宅勤務は従業員のウェルビーイングを向上させる面と低下させる面があるが、全体として従業員の満足度は高まるのだろうか。前出の東京都の調査(東京都(2025))では、従業員にテレワークに関する今後の意向を聞いている。過去1年間にテレワークを実施したことがある従業員のテレワークの継続意向は、「今後も継続したい(頻度を増やしたい)」が 42.1%、「今後も継続したい(これまでと同じくらいの頻度)」が50.3%、「今後も継続したい(頻度は減らしたい)」が3.4%となっており、継続意向のある従業員は95%を超えている。また、過去1年間にテレワークを実施していない従業員の今後の利用意向は、「してみたい」が 28.5%、「どちらかといえばしてみたい」が 25.7%となっており、利用したい意向の合計が過半となっている。

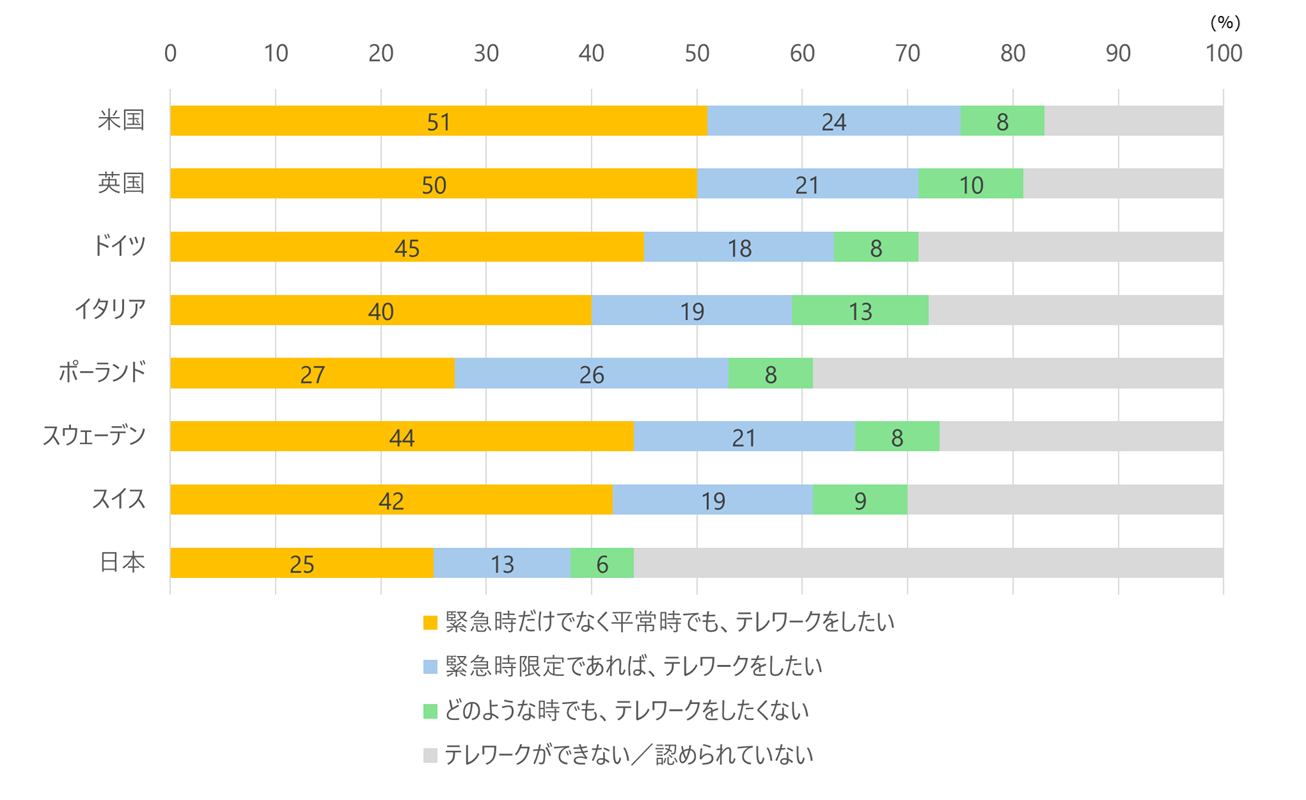

野村総合研究所が2022年7〜8月に実施した調査(野村総合研究所(2022))は就業者のテレワーク意向を国際比較している。それによると、日本は「仕事の特性上テレワークができない」、「テレワークしたいが職場が認めていないのでできない」という回答が過半を占め、調査対象国8カ国の中で圧倒的に多い。テレワークが可能な人に限って見れば、「緊急時だけでなく平常時でもテレワークをしたい」者の割合は6割近くであり、米国と遜色ない。

図1 就業者のテレワーク意向

出所:野村総合研究所「Withコロナ期における生活実態国際比較調査」(2022年7〜8月)

このように、日本において、従業員の多くが在宅勤務の実施を望んでおり、他国と比べてもその割合が低くないことを考えると、米国に比べて在宅勤務の普及が遅れているのは、在宅勤務に対する満足度が低いためでも、また在宅勤務のメリットを十分に認識していないためでもなさそうである。

日本において、「仕事の特性上テレワークができない」ことが在宅勤務の普及を妨げる大きな要因となっていることは注目に値する。前出の東京都の従業員に対する調査(東京都(2025))でも、テレワークをしていない理由は、「テレワークに適した仕事ではないため」が 53.8%と最も高く、次いで「勤務先にテレワークをできる制度がないため」が53.5%となっている。在宅勤務の普及度合いには産業ごとに違いが見られ、宿泊・飲食業や小売業など現場での対面サービスが必要な業種では導入が難しいことが知られている。しかし、比較対象となっている先進国の間では産業構造に大きな違いはない。例えば、日本とドイツはいずれも自動車や機械等の製造業がGDPの2割程度、サービス業が7割程度を占めている。したがって、日本とドイツ、あるいは他の先進国との間で、在宅勤務が可能な仕事の割合に大きな違いがあるとは考えにくい。にもかかわらず、日本において「仕事の特性上テレワークができない」との回答割合が高いのは、企業のマネジメントの違いが影響していると考えられる。だとすれば、在宅勤務を普及させるためには、まず、企業サイドで仕事のやり方を在宅勤務に則したものに変えていくことや、業務をブレイクダウンして在宅勤務に適した仕事を切り出すことによって、在宅勤務が可能な人を増やしていくことが重要となろう。

(2)生産性への影響

従業員の満足度への影響と同様、在宅勤務は生産性を向上させる影響と低下させる影響を持つが、全体として生産性を高めるのだろうか。森川(2023)は、社会・経済活動が平時に戻った後の 2023 年後半に企業及び就労者を対象に行ったサーベイに基づき、オフィス勤務の生産性を100とした場合に、在宅勤務の生産性は企業の平均的な評価では83.6、就労者の平均的な評価では87.5と報告している。また、在宅勤務の生産性が100以上(オフィス勤務と同じないしそれ以上)と評価する企業の割合は36.7%、就業者の割合は45.7%となっている。時系列的に見ると、在宅勤務の生産性について、平均的な評価は上昇しており、100以上と回答する割合も増加している。これは、在宅勤務に適した企業、労働者が在宅勤務を継続し生産性が高まる効果(学習効果)が働くとともに、そうでない企業、労働者は職場勤務に回帰する効果(セレクション効果)が働いているためである。しかし、依然として在宅勤務の生産性はオフィス勤務のそれを15%前後下回っている。

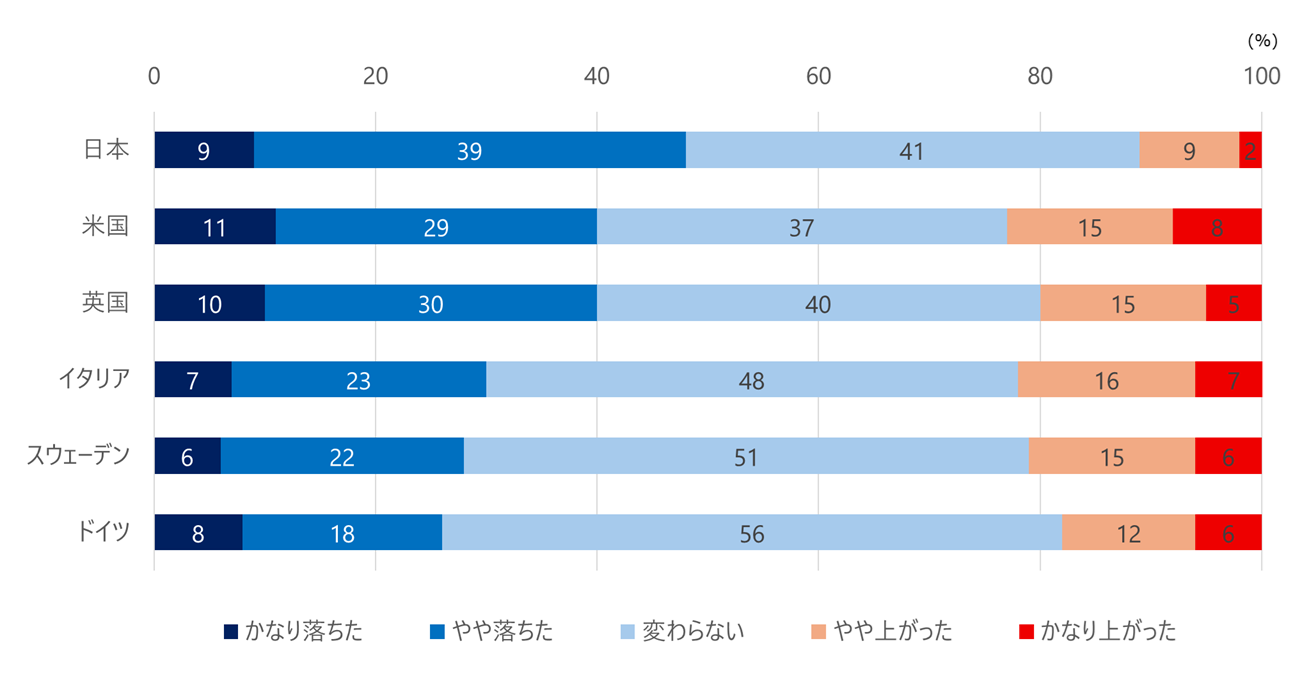

それでは、日本では、諸外国と比べて、在宅勤務が生産性を引き下げる効果が大きいのだろうか。野村総合研究所が2020年7月に実施した調査(野村総合研究所(2020))は、従業員に在宅勤務によって生産性が上昇したと感じているか低下したと感じているかを聞いている。これによれば、日本では半数近くの人が低下したと回答しているのに対して、上昇したと回答している人は1割にとどまっている。一方、米国では、低下したと回答している人が4割と日本よりは少なく、上昇したと回答している人は四分の一程度と日本より多い。このように日本においては、在宅勤務によって生産性が低下した人が相対的に多く、上昇した人が相対的に少ない[ii]。在宅勤務を行うための物的制度的なインフラが整っていないことや仕事のやり方や意思決定プロセスなどの企業文化が在宅勤務に向いていないことが伺われる。

図2 テレワーク利用者の主観的な生産性変化

出所:野村総合研究所「Withコロナ期における生活実態国際比較調査」(2020年7月)

3.生産性向上のための課題

上記の考察を踏まえると、日本で在宅勤務を普及させるためには、在宅勤務をすることによって生産性が低下しないようにしていく必要があるが、先の東京都のアンケート調査(東京都(2025))が示しているように、在宅勤務環境の整備不足、コミュニケーション不足、労務管理と人事評価の不適合が主な課題となろう。

(1)在宅勤務環境の整備不足

在宅勤務での生産性低下には、従業員の自宅の通信環境が整っていないことや、自宅に仕事に専念できる部屋やスペースがないことなど、在宅勤務環境の不備が影響している。加えて、紙ベースの業務や押印文化など、企業のアナログな業務プロセスがデジタル化を妨げ、不必要な出社を発生させ業務の効率化を妨げている。企業による情報通信環境の整備、従業員の自宅環境への投資支援、業務プロセスの徹底的なデジタル化などが求められる。

(2)コミュニケーション不足

在宅勤務では、対面でのコミュニケーションが減少することで、ニュアンスの伝わりにくさや情報伝達の遅延などの問題が生じやすい。特にこれまでパートナーシップ型雇用の下でチームワークを重視してきた日本企業では悪影響が出やすい。コミュニケーションの質と量を確保するためには、Web会議システムやビジネスチャットツールなどのデジタルツールの活用を進めるだけでなく、チームビルディングや情報共有の仕組みなど企業文化を根本から見直すことが必要となろう。

(3)労務管理と人事評価の不適合

在宅勤務下では日本的な労働時間に基づく労務管理は難しく、「隠れ残業」が増え長時間労働につながりやすい。また、業務プロセスが見えにくいことで評価が成果物のみに偏り、従業員は不公平感や評価の不透明感を感じやすい。これらの状況は、従業員のモチベーションとエンゲージメントの低下を招き、在宅勤務の生産性に悪影響を及ぼす。パートナーシップ型雇用の下での労働時間に基づく労務管理と評価からジョブ型雇用の下での成果志向の労務管理と評価への転換が求められる。

このようにして、企業レベルで、組織文化とマネジメントの変革を伴う取組みが進めば、在宅勤務の生産性が改善し、在宅勤務の普及が進むと期待される。

4.政府の役割

在宅勤務は、従業員のウェルビーイングの向上に資するだけでなく、災害時における業務継続性確保、主婦層や高齢者、障害者などの労働供給の増加、地方への移住促進による地方創生、通勤の減少による環境への負荷低減など多岐にわたるポジティブな外部経済効果をもたらす。政府が、インフラ整備や法制度の整備を通じて、在宅勤務の普及と定着を促進する意義は大きい。

(1)ハード・ソフトのインフラ整備

政府は、これまでも、テレワーク導入に必要な機器購入やシステム構築(Web会議システム、セキュリティ対策、労務管理システム等)を支援してきた。資金力に乏しい中小企業やスタートアップ企業に対しては、補助金の上限額の引上げや申請要件の緩和、税制優遇を通じて、在宅勤務導入のための支援を拡大する余地があると考えられる。高速・大容量通信インフラについては、整備が遅れている地方の整備を加速することも地方の在宅勤務普及には不可欠であろう。

(2)労働法制の見直し

在宅勤務は、実際の労働時間に関わらず、あらかじめ定められた時間を働いたとみなす「みなし労働時間制」との相性がよい。米国では、仕事の役割と責任が明確化されているジョブ型の雇用形態であり、労働者が自律的に職務を遂行することが可能である。ホワイトカラー労働者の多くがホワイトカラー・エグゼンプション制度の対象となっており、労働時間を管理する必要もない。こうしたことが、米国で在宅勤務が普及している背景にあると考えられる。日本でも、実態に即した形で、裁量労働制の適用範囲拡大し、労働時間管理を柔軟化すべきであろう。

おわりに

在宅勤務は、従業員と企業の双方にメリットをもたらす一方、克服すべき課題も多い。在宅勤務を普及させるためには、そのメリットを最大限に活かしつつ、デメリットを克服するための取り組みを継続していく必要がある。

在宅勤務に功罪があるということは、在宅勤務の適切な水準があるということを示唆している。オフィス勤務と在宅勤務を組み合わせたハイブリッド勤務は、両者のメリットを享受でき、生産性への影響は中立的ないしポジティブであるという分析結果が示されている(Bloom et al. 2023)。今後とも、ハイブリッド勤務化の流れが続くと予想される。

企業サイドでは在宅勤務のための環境整備を行うだけでなく、企業の制度や文化を在宅勤務に則したものに変えていくことが求められる。ハイブリッド勤務が広がるためには、業務をブレイクダウンして在宅勤務に適した仕事を切り出していく必要もあろう。

在宅勤務の普及は、労働供給の増加や地方経済の活性化など、経済全体にポジティブな外部効果を与える可能性を秘めている。今後、テレワークがより一層社会に浸透していくよう、インフラの整備や労働法制の見直しなど政府の役割も大きい。

現在は、在宅勤務によって生産性が低下する企業が在宅勤務を縮小する中で在宅勤務の平均的な生産性が上昇している。今後は、個々の在宅勤務の生産性を引き上げる方向で企業、従業員、政府がそれぞれ努力し、在宅勤務の普及が進んで経済成長に寄与することを期待したい。

[i] テレワークは、ICT(情報通信技術)を活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方のことであり、その太宗を占める在宅勤務のほか、モバイルワーク、サテライトオフィス勤務などを含む(総務省HP)。本稿では在宅勤務をテレワークと同義で扱う(増島2025b)。

[ii] この調査は、新型コロナウイルス感染症の流行の初期に行われており、準備が整わないままやむを得ず在宅勤務を始めた企業や従業員が多いことには留意が必要である。

参考文献

Bloom, Nicholas, Ruobing Han, and James Liang. 2023. “Hybrid working from home improves retention without damaging performance.” Nature, 630, 920-925.

東京都(2025)「令和6年度多様な働き方に関する実態調査(テレワーク)」

野村総合研究所(2020)「Withコロナ期における生活実態国際比較調査」(2020年7月)

野村総合研究所(2022)「Withコロナ期における生活実態国際比較調査」(2022年7〜8月)

増島稔(2025a)「在宅勤務の将来」 SBI金融経済研究所WEBレポート(5月26日)

増島稔(2025b)「続・在宅勤務の将来」 SBI金融経済研究所WEBレポート(6月10日)

森川正之(2023)「ポストコロナの在宅勤務の動向:企業及び就労者へのサーベイ」RIETI Discussion Paper Series 24-J-010