座談会/「次世代金融インフラのあるべき姿の例示」を公表して

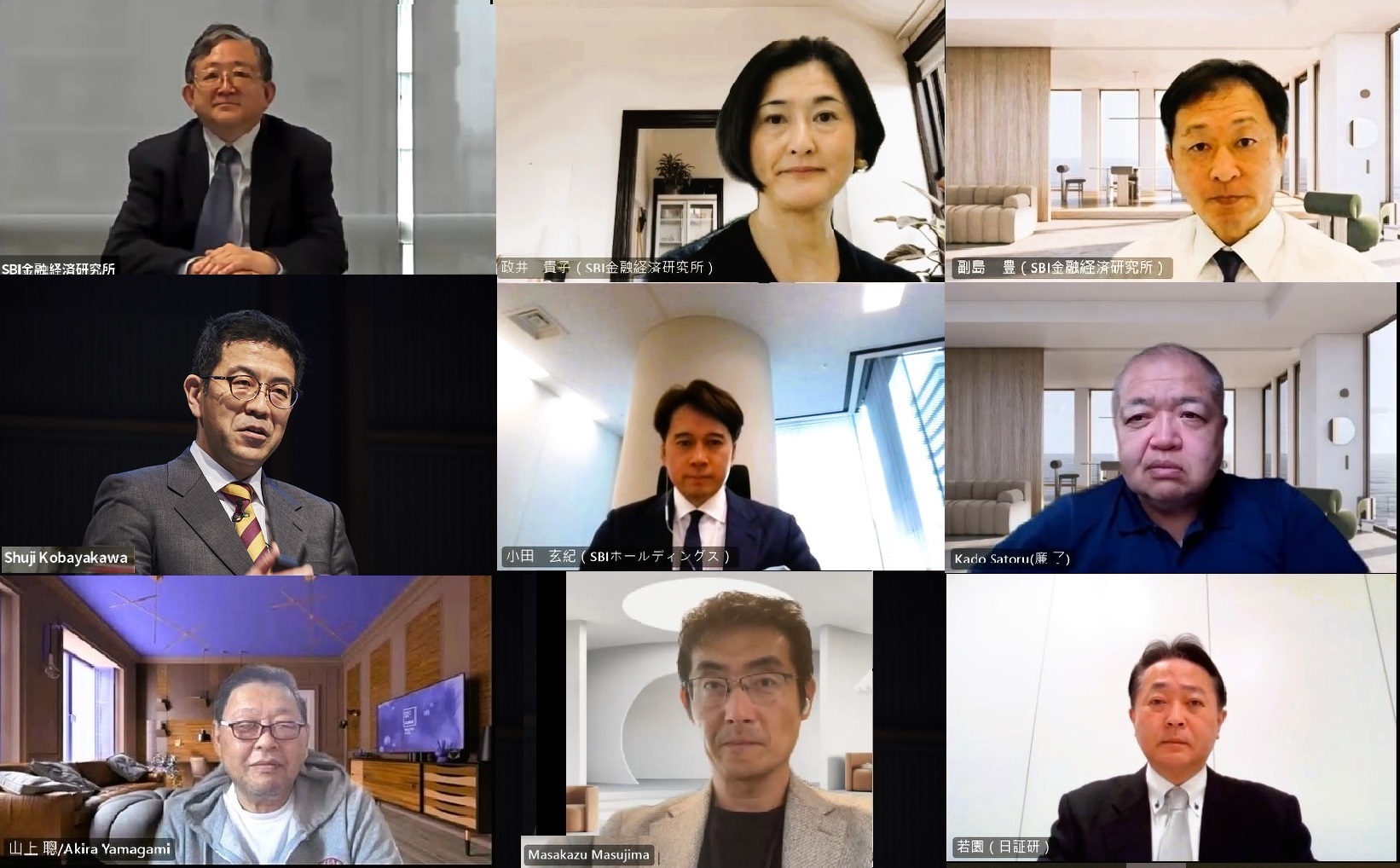

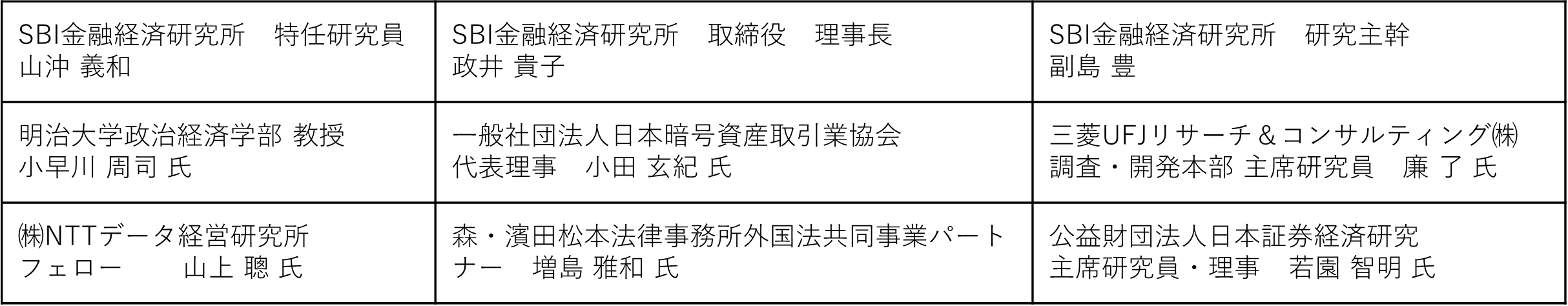

SBI金融経済研究所では2023年12月に「次世代金融インフラの構築を考える研究会」を設置し、2024年7月5日に公表した第一次提言の「次世代金融インフラの構築を考えるに当たっての指針」に続き、2025年3月31日に第二次提言として「次世代金融インフラのあるべき姿の例示」を公表した。この機会を捉えて同研究会メンバーによる座談会を開催し、この1年間の活動を振り返って所感等について語ってもらったので、ここに座談会の模様を紹介する。

【参考】次世代金融インフラの構築を考える研究会の活動成果・URL

(山沖)2025年3月末に次世代金融インフラの構築を考える研究会の第二次提言「次世代金融インフラのあるべき姿の例示」を公表するに当たり、研究会立上げからの約一年間を振り返り、今回の第二次提言をとりまとめるに当たって、皆さんの所感や特に強調したいと思うことをお話しいただきたいと思います。

まず私から口火を切りたいと思います。第二次提言「例示」の取りまとめに当たり、ご協力いただきましたことに対して御礼申し上げます。昨年(2024年)7月には第一次提言として「指針」を示しました。今回の第二次提言では次世代金融インフラの具体的な姿を例示しました。

研究会でも申し上げました通り、「例示」のとりまとめに当たっては、「指針」を踏まえつつ、次世代金融インフラの将来像がどうなるのかをイメージしやすい形で示すことに注力しました。また、将来像については、歴史的経緯や監督のあり方などさまざまな要素に依存するので一つに決まるわけではないため、今回は「金融仲介業者が中核的役割を担うケース」と「デジタル技術の活用による決済・情報連携等システムが金融仲介機能を代替するケース」の二つのケースを例示しました。

ケース1は現行制度の延長線上に位置するものであり、ケース2はデジタル技術を活用した未来の姿です。現実にはケース1を飛ばしてケース2が実現することも考えられます。

今回の提言では、自由な発想で金融分野・非金融分野の連携・融合を図り、非金融分野も包摂した形でデータを共有することの重要性、さらには標準化の推進についても強調しています。

それでは、皆さんからの意見をお聞かせください。所感や特に強調したい点をお願いします。順次、ご発言いただき、最後に、事務局から参加しているメンバーの副島から締めの言葉をお願いします。

(若園)最初に、今回まとめていただいた内容は非常に重要なポイントを多く含んでおり、押さえるべき点がきちんと押さえられていると感じています。本日は、その前提を踏まえた上で、よりプリミティブな視点から付言したいと思います。

先ほどケース1、ケース2という話が出ましたが、特にケース1において、現行の金融仲介業が今後どうなっていくかが重要な論点であると思います。すなわち、議論の内容としては、現在は、伝統的な銀行業、証券業、保険業といった金融機関が中心となっていますが、グローバルな視点で見ると、預かり資産の半分以上はノンバンク金融仲介機関、すなわちファンドが占めています。

伝統的な銀行や証券業務、保険とは異なるファンドの存在を強く意識し、次世代の金融システムを検討していく必要があると個人的には考えています。外部から見ると分かりにくいファンドの機能や扱い、金融インフラとの連携といった点を今後より深く掘り下げていくべきでしょう。

何のために次世代の金融インフラを構築するのかという目的も、今後、重要な論点となります。日本の経済成長、スタートアップ企業の育成、国際競争力の強化といった目標を達成するために、金融インフラに何を組み込むべきかを逆算的に考える必要があります。

また、金融インフラが持つ正の外部性や新たな発見を促す可能性を踏まえ、経済成長力を高め、新たな産業を創出するような金融インフラのデザインを追求していくべきです。この点を強く意識して議論していく必要があると感じています。

以上はあくまで個人的な意見であり、ややジャンプした話で恐縮ですが、今後の議論において考慮すべき重要な視点ではないかと考えています。

(廉)今般は大変重要な提言を取りまとめいただき、誠にありがとうございました。この内容に全く異論はありません。今後、設置する予定の分科会等において、この内容をさらに発展させていくに当たり、より具体的な議論を進めていくことが重要だと考えています。

今後の具体化においては、金融業界の関係者だけでなく、より一般の人々が実感できるような形にしていく必要があると考えます。デジタル技術は中核となる重要な要素ではありますが、あくまでツールと捉えることもできます。重要なのは、金融システムそのものを変革していくという方向性を明確にし、それが実感できるような提言書を作成していくことではないでしょうか。

数年前、ゼロ金利やコロナ禍の影響で産業全体が低迷していた時期には、産業と金融の一体的な改革への機運がありました。しかし、現在ではコロナ禍も落ち着き、金利も上昇傾向にあるなど、金融環境は大きく変化しています。それに伴い、金融システムの改革に対する人々の意識も変化している可能性があることを考慮する必要があります。

昨今、デジタル技術の導入により金融業界は大きく変化している印象を受けますが、詳細に見ると、その変化は主にリテール分野に集中しているように感じられます。

私の認識では、銀行がリテール分野で継続的に収益を上げてきたという印象はなく、過去30年間を見ても苦戦してきた歴史があります。しかし、デジタル技術の進展により、これまで現金で行われてきた領域が新たなビジネスチャンスとなる可能性が出てきており、注目すべき点だと考えています。

一方、ホールセール分野においては、変化が見られる部分はあるものの、ビジネスの根幹という意味では、リテール分野ほど大きな変化はないように感じています。今後の議論においては、ホールセールとリテールのそれぞれの特性を踏まえた上で、金融システムの変革を検討していく必要があると考えております。

以上の点を踏まえ、今後の分科会での議論がより実りあるものになることを期待しております。

(増島)まず、今回の取りまとめに感謝申し上げます。インパクトのある点として3つ挙げられます。1点目は、金融はネットワークであり、その形態が今後どのように進化していくかは予測困難であるという点です。様々な予測が存在するため、断定的な見通しは難しいと言えます。今回の例示は、その多様性を示唆するものと理解しています。重要なのは、ネットワークの形態を決定づける要素としてルールが存在し得るという点です。ルールが不適切であれば、本来、発展すべき方向への成長を阻害する可能性があります。理想的なルール形成のためには、どのようなネットワーク形態にも対応可能であり、かつ迅速に変化に対応できる体系を検討する必要があると考えます。

2点目は、金融はデータの移動であるという世界観です。支払いなどの金融行為は、モノや情報の流れと対をなす形で金融価値(資産)の移動を伴います。資産のデジタル化が進むということは、国境を越えた移動が容易になることを意味し、それに伴い金融価値の移転も同様に国境を越えるようになります。この潮流を踏まえ、金融インフラは国境を超えるデータ移動を前提とした設計が不可欠となります。技術的な側面だけでなく、ルール整備も国際的な連携が不可欠であり、信頼性のあるデータ流通の枠組み構築が重要です。現在、DFFT(Data Free Flow with Trust)の枠組みの中で、金融データの国際的な移動に関する議論が進められていますが、金融インフラを考える上でも、この視点は非常に重要になります。

3点目は、次世代の金融システムへの移行には、担い手の能力変革が不可欠であるという点です。扱うものがデータとなるため、データリテラシー、特にデータマチュリティという概念が、金融リテラシーに加えて重要になると考えられます。組織や個人のデータ活用能力を評価し、育成していく視点が求められます。具体的には、AIの活用能力やサイバーセキュリティに関する知見は、従来の金融知識と同様に、金融に携わる人材にとって必須の能力となるでしょう。これらの新たなケイパビリティを備えた人材育成にも目を配る必要があると考えます。

以上、3点が特に重要だと感じた点です。ありがとうございました。

(小田)ブロックチェーン技術はこれまでの金融のあり方を大きく変化させ、まさに「次世代金融インフラ」を形成する大きな技術的裏付けとなってくることは疑いようがありません。

そのような中で近年は暗号資産やブロックチェーンに関する法律形態が大きく変化することとなり、また、ユースケースも増えてきました。

特に、この1年間においては「暗号資産の再定義」がされることとなり、従来の資金決済法の枠組みから金融商品取引法の枠組みで法的整理がされる道筋が示されたり、資金決済法の改正に伴いステーブルコインが日本国内で発行・流通させることも可能となり、今年3月には第1弾としての取り扱いが実現しました。

今後はブロックチェーン技術の進化及び実装化により、DeFi領域も日本市場へ受容される環境が整ってくるかもしれません。こうした変化への対応をどれだけ適切に行うことができるかが、日本が金融立国としてさらなる成長を続けられるかどうかの分水嶺になってくるのではないでしょうか。

日本の国民金融資産は昨年末時点で2,230兆円と過去最高になりました。これはアメリカに次いで世界第2位の国民金融資産額となります。間違いなく、日本の国家としての強みの1つはこの厚い国民金融資産であり、この強みを伸ばしていくことがこれからの日本の財政・経済においても重要な意味をもってきます。

変化に適切に対応をしていき、まさに次世代金融インフラを構築していくことが日本の成長にとって不可欠です。

本研究会にて多角的観点から意見交換ができたことは非常に大きな意味があると考えています。

(山上)今回の提言は、以前のドラフトと比較して、具体性が格段に向上しており、山沖先生と副島さんのご尽力に深く敬意を表します。

鍵となるコンセプトが4つに整理され、さらにリバンドリングを促す7つの要因が加わったことで、提言全体に現実味がもたらされたと感じています。特に7つの要因を拝見し、金融の仕組み全体がテクノロジー企業のような構造になりつつあるという印象を改めて強くしました。

このコンセプトをより広く認識してもらうためには、日本がなぜこの7つの要因を実現できてこなかったのか、あるいは認識はしていたものの、何らかの障壁によって無視されてきたのかといった背景について考察する必要があると感じました。

ただし、これは提言本体の修正を求めるものではなく、今後の分科会で議論していくべき内容だと考えています。

個人的な見解として、GDPとIT投資の伸びを比較すると、多くの国では正の相関が見られるのに対し、日本はそのような傾向が見られない、あるいは両方とも伸び悩んでいるという状況にあるように見受けられます。

この背景には、日本においてテクノロジーがコスト削減の手段と捉えられがちであり、諸外国のように変革の推進力(イネーブラー)として認識されてこなかったという根本的な違いがあるのではないかと考えています。

今後、この点を分科会でどのように扱っていくかはまだ明確ではありませんが、皆様のお知恵を借りながら深く検討していきたいと考えております。改めて皆様に感謝申し上げ、私のコメントは以上とさせていただきます。

(小早川)他の先生方と同様、今回お取りまとめいただいた研究会報告書は、重要なポイントが数多く含まれており、示唆に富む内容に仕上がっていると思います。山沖先生と副島さんには、深く感謝申し上げます。

自らへの反省を込めて申し上げると、金融インフラの議論にあたっては、経路依存性を強く意識しがちです。現在はこうなっているのだから、将来像を描くにあたっても現状を前提として議論を進めなければならないという思い込みに囚われてしまいます。今次報告書を通じて、こうした思い込みを捨て、自由な発想に基づいて将来像を描くことの重要性を認識しました。例えば、金融仲介業者がインフラの中核を担うケースについて言えば、中央銀行と民間仲介業者による二層構造が当たり前と考えがちですが、中央銀行が存在しないような一層構造、さらには多層構造についても考えるといった柔軟な発想が必要です。そうした発想に基づいて、様々な選択肢を含めて検討を進めないと、わが国において革新的な金融サービスを生み出すような環境の整備は進まず、シンガポール等の金融ハブを凌駕することはできないように思います。

今後の分科会では、こうした視座を忘れることなく、さらに検討を深めていければと考えています。どうもありがとうございました。

(副島)今回の提言の独自性として、リバンドリングという既存の概念を「金融基盤レベル」で明確に指摘した点が挙げられます。例えば、顧客情報ファイルは勘定系システムと密結合している基盤インフラの一部でした。しかし、エコシステムビジネスの展開においては、多様な金融サービス(アプリケーションレイヤ―)に認証認可システムとセットで提供されるようになっています。こうした基盤インフラのモジュール化とリバンドリングは更に加速していくでしょう。

また、IMF/MASが提唱・研究したASAPモデルを参照し、その優れた点を反映できたことは大きな収穫でした。基盤インフラとアプリケーションレイヤーの設計コンセプトや、金融資産が管理台帳からトークンとして分離していくという概念は大変斬新でした。

もう一つ、非金融分野との連携によるデータドリブンな循環型ビジネスモデルの創造を挙げた点が特徴です。単なる業務効率化に止まらず、新しいサービスの提供による総需要の拡大と経済成長や社会厚生への貢献に繋がるという視点を提示した点が、本提言の重要なポイントだと考えています。

そのほか検討過程を通じて、幾つかの気付きがありました。生成AIがもたらしつつある情報処理革命は、提言内容と深く関連しています。これまで活用が難しかったテキストデータや音声・画像などの非構造化データの利用を可能にしました。自動化やデータ駆動型のビジネスモデルが飛躍的に発展する可能性をもたらしました。特にAIエージェントの実用化は、M&Aのような極めて複雑な業務プロセスさえも自動化できる可能性を示唆しており、従来の金融サービスのあり方を大きく変える潜在力を有しています。

こうしたトレンドは、個人の生活や企業活動を豊かで便利にする一方で、気持ち悪い世界をももたらします。データ駆動型ビジネスで提供されるハイパーパーソナライズドサービスの在りようや、エコーチェンバーの繭の中で選別された情報を与えられて生きているというデジタル化社会の気持ち悪さです。

社会の意思決定や個人の自由意思に対する影響も懸念され、本提言で示した次世代金融インフラが実現していく際には、どのような社会が望ましいのかを改めて深く考える必要性を感じています。

これ以外の気付きとしては、ステーブルコインを巡る論点が挙げられます。銀行預金とは異なる特性を持つ新たな選択肢として注目されています。銀行がステーブルコインを発行できる法整備は進んだものの、実質的な動きは鈍い状況です。今後、金融システムの安定性など多様な論点から検討する必要があり、分科会などでも議論を深めていくべき重要なテーマだと考えています。

最後に、クロージング・リマークスを3点述べさせて頂きます。

研究会では金融の未来像を巡る斬新で自由な議論を闊達に意見交換できましたことを大変喜ばしく思っています。社会システムが変わるタイミングでは、その本質を見抜き、いち早く問題提起し、議論を巻き起こすことが重要であり、そのような社会的役割のひとつとして貢献できたのではないかと考えています。

二つ目は、スティーブジョブズが言うところのConnecting dotsです。今回の提言をまとめる中で、様々な要素が相互に繋がっていることを改めて認識しました。

研究会でも指摘があったように、金融の研究会であるにも関わらず提言書の内容はIT業界の議論のようです。金融は情報産業であり装置産業なので当然ですが、改めて様々な情報技術が関連しあって金融サービスを作り上げていることを認識しました。分散型台帳技術やデジタルアイデンティティ、最新のシステム開発・改善手法、モジュール化、標準化、データ基盤、データサイエンスなど様々な情報技術が登場します。

その一方で、与信や決済、資産運用や情報生産という金融の本質は太古の昔から変わっていない部分が多く、それを実現するテクノロジーが進化しているにすぎません。金融の本質と技術群をDXの文脈でどう結合しイノベーションに繋げるかが問われているのだと思います。

最後は、世の中への働きかけです。提言書を作成しても広く読まれなければ意味がありません。金融ビジネスを推進している主体に報告書のコンセプトを届け、共感を得るためには、積極的なマーケティング活動が不可欠です。

分科会ではより専門的な議論を進めていく予定ですが、今回の提言を分かりやすく伝え、社会的なムーブメントに繋げていくための戦略を並行して検討していく必要があると考えています。

(山沖)最後に、主催者であるSBI金融経済研究所を代表して、理事長の政井から一言、お願いします。

(政井)皆様には、1年以上にわたり、率直なご意見を賜り、誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。山沖座長にも、心より御礼申し上げます。

最初に出来上がった提言について、熱い思いは伝わるものの、内容が多岐にわたり、一般向けの説明が難しいのではないかと感じておりましたが、皆様との議論を通じて、だいぶ落とし込めたと感じています。

これだけ客観的な視点で必要性がまとめられた提言を、当グループはもとより、どのように社会にフィードバックしていくかは、先ほど、副島が申し上げていた通り、工夫が必要です。また、デジタル技術は制度設計いかんによっては格差の拡大にも繋がりかねませんが、制度を適切なものとすることによってその有用性を高めることも可能です。

うまく制度設計していくことが、包括的でインクルーシブな社会の実現にも繋がると、私自身としても訴えていきたいと考えております。

今後、分科会が続きますので、今後とも皆様方のご支援・ご協力を賜りますよう、改めましてお願い申し上げます。誠に有難うございました。

(山沖)それでは、座談会を終わらせていただきます。